从前,有个举子赴京考试。他起个大早赶路,过一条独木桥时,与一位挑土的农民走个碰头,谁也过不去,必须有个人让路才行。两个人都有不...详细>>

塞翁失马

塞翁失马

从前,有位老汉住在与胡人相邻的边塞地区,来来往往的过客都尊称他为“塞翁”。塞翁生性达观,为人处世的方法与众不同。 有一天,塞翁家的马不知什么原因,在放牧时竟迷了路,回不来了。邻居们得知这一消息以后,纷纷表示惋...

据英国《每日邮报》10月21日报道,日前,英国有一只小猪被救到动物庇护站后,竟然把自己当成狗,行为举止与狗无异,并与那里的6只小狗成了好朋友。 据报道,这只小猪由于出生时发育不好,体弱多病,它的主人欲将其杀掉,后来被动物慈善机构的人看到,把它送到了艾塞克斯郡的一家动物庇护站。它是英国大白猪和杜洛克猪的杂交品种,预期寿命为10年,现在它已经5周大了,与动物庇护站的6只小狗一起追逐打闹,甚至跟它们睡在一起。 &n.....详细>>

又是一年的梅雨季,胡同的石板路仿佛也为这清凉的雨季欢呼,发出明亮的光,就连小镇上那座唯一的小桥都成了雨滴欢庆的舞台,他们一个个从这个舞台跳入桥下的小河,小镇中央的房屋中冒出淡淡的青烟,路上行人匆匆,各自打着不同颜色的伞,桥下的船夫也戴上斗笠,用他们有力的臂膀让小船在水面前进,江南的雨季时他们的另一道风景,这番景象着实让人流量往返。 可是远却无法留恋这美丽的风光,他在这街上漫无目的的走着,他要一直走到天黑,一直走.....详细>>

鸦片战争后,清政府将大笔军费和巨额赔款,全部转嫁给劳动人民。由于五口通商,外国的工业产品涌进中国,质高价廉的工业产品,排斥了中国传统的家庭副业和手工业,使东南沿海地区的农民和手工业者纷纷破产,失去生计。同时,地主加紧了对农民的盘剥,土地兼并更为严重。清政府的捐税,年年增加,使农民不堪重负。1840-1850年,广东、广西和中国许多地区,水灾、旱灾、蝗灾,连年不断,广大农民家破人亡,陷入绝境。农民反抗斗争多达110次。特别.....详细>>

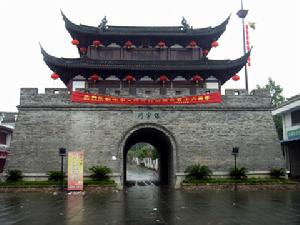

庙会,又称"庙市"或"节场"。这些名称,可以说正是庙会形成过程中所留下的历史"轨迹"。作为一种社会风俗的形成,有其深刻的社会原因和历史原因,而庙会风俗则与佛教寺院以及道教庙观的宗教活动有着密切的关系,同时它又是伴随着民间信仰活动而发展、完善和普及起来的。 东汉时期佛教开始传入中国。同时,这一时期的道教也逐渐形成。它们互相之间展开了激烈的生存竞争,在南北朝时都各自站稳了脚根。而在唐宋时,则又都达到了自己的全盛时期.....详细>>

人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。—— (战国)庄周...详细>>

庄子(约前369年—前286年),汉族。名周,字子休(一说子沐),后人称之为“南华真人”,战国时期宋国蒙(今安徽省蒙城县,又说今河南省商丘县东北民权县境内)人。著名的思想家、哲学家、文学家,是道家学派的代表人物,老子哲学思想的继承者和发展者,先秦庄子学派的创始人。他的学说涵盖着当时社会生活的方方面面,但根本精神还是归依于老子的哲学。后世将他与老子并称为“老庄”,他们的哲学为“老庄哲学”。

他的思想包含着朴素辩证法因素,主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,他认为“道”是“先天生地”的,从“道未始有封”(即“道”是无界限差别的),属主观唯心主义体系。主张“无为”,放弃一切妄为。又认为一切事物都是相对的,因此他否定知识,否定一切事物的本质区别,极力否定现实,幻想一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界,安时处顺,逍遥自得,倒向了相对主义和宿命论。在政治上主张“无为而治”,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。

庄子的文章,想像力很强,文笔变化多端,具有浓厚的浪漫主义色彩,并采用寓言故事形式,富有幽默讽刺的意味,对后世文学语言有很大影响。庄周和他的门人以及后学者著有《庄子》(被道教奉为《南华经》),道家经典之一。《汉书艺文志》著录《庄子》五十二篇,但留下来的只有三十三篇。其中内篇七篇,一般定为庄子著;外篇杂篇可能掺杂有他的门人和后来道家的作品。

《庄子》在哲学、文学上都有较高研究价值。名篇有《逍遥游》、《齐物论》、《养生主》等,《养生主》中的“庖丁解牛”尤为后世传诵。