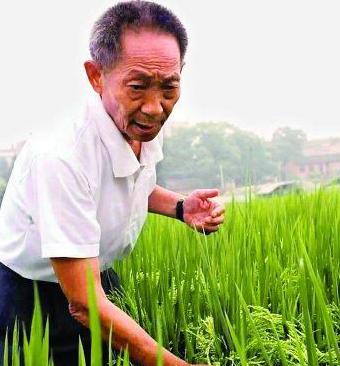

发行后搁浅达半年之久的隆平高科,尽管姗姗来迟,还是成为本周证券市场的亮点。隆平高科连续数天良好的涨势以及40多元的高价,使隆平高科名称的授权使用人袁隆平再度陷入舆论的中心。

知识富豪

在目前沪深两市一千多只股票中,以名人做股票名而上市的公司仅有两家,一家是1994年上市的兰生股份,再就是本周上市的隆平高科。前者是全国劳动模范和公司总经理张兰生;后者是科学家,并且是被全球誉为“杂交水稻之父”的中国工程院院士袁隆平。

不过,这一次人们议论得最多的不再是袁隆平研发出的神奇杂交稻,而是袁隆平的身家。根据隆平高科公司和袁隆平签订的协议,袁隆平同意在股份公司存续期间将其姓名用于股份公司的名称和公司股票上市时的股票简称,公司则向其支付姓名权使用费580万元。现在作为公司名誉董事长、董事、发起人的袁隆平以持有公司股份250万股,成为公司第四大股东。

如果以12月14日收市价计算,持有250万股隆平高科的袁隆平的财富已达11705万元。一夜成为亿万富豪,袁隆平的故事让中国的知识分子看到了自身的价值。其实1998年3月,湖南四达资产评估事务所就已将“袁隆平”品牌的商业价格评估为1008.9亿元。在袁隆平之前,中国也曾出现过一位知识富豪。1996年,武汉大学生物系退休教授张廷璧以自己的知识产权获得红桃K集团10%的股份,短短4年时间,随着红桃K的急剧膨胀,张廷璧的个人资产也以几何裂变似的速度增长,达到今天令世人瞩目的1.3118亿元。

但真正以科学家品牌上市,还是袁隆平首开先河。业内人士认为,与开发区上市、高校上市相比不同,科学家品牌上市方式可以推动中国有关知识产权的法规建设,承认个人的价值;与常规分配奖励方式比,股权形式作用更显著;它还有利于全社会农业科研开发和成果推广活动,为农业科技体制改革提供了一种生存与发展的模式;最后,从世界范围来看,通过股票市场的宣传效应提高全球农业生产力。

一切为了杂交水稻

正是认识到后一种作用,袁隆平才愿意出卖姓名使用权。据说,最初袁对于用自己的名字做一个股份公司,思想是不通的,袁说:“老实话,我自身有一个清高的思想在里面。我认为自己是个搞研究的,我的主要精力不应该去搞(经济)。我又不缺钱用,我又不懂这个什么经济,这个什么商业,另外呢还有人讲,你袁隆平一下跌三分,一下涨三分,这多难听。”

但是,再清高,袁隆平也不得不面对现实问题。袁有两个心愿:一是把杂交水稻推向全世界,造福世界人民;第二个心愿就是将超级杂交稻研究成功。最近几年袁隆平一直在周边几个国家发展这个杂交稻,杂交稻在那里增长50%以上。菲律宾总统高兴地亲自到他们田里面去视察,还将他的两个助手召到总统府合影留念。但是,由于没有钱,杂交稻的推广是小敲小打。“很多国外公司愿意出钱,但技术是我们的,品种是我们的,人是我们的,结果他要得大头,我看就算了,太划不来了。如果我有资金了,我就可以改变这个局面。”

另一个问题更迫在眉睫。袁隆平今年到70岁了,他现在是国家一些重大项目的责任专家,也叫首席专家,这是配了经费的。但是年纪一到就得退下来,他的研究将面临断炊的危险。

“研发水平越高,对设备、仪器、人员各方面的要求也越高。现在有些人在美国不愿意回来,我不敢用优惠政策来许愿,我没有钱。

如果有了钱,我就可以有优惠政策。可以给你什么几套房,什么几室几厅,给你十万年薪,他就可以来。我可以把科研条件准备好,我们现在进入分子水平了,很多东西我们不能靠那些老仪器在那里搞,我们把实验室武装一下,现代化一下,就可以吸引人才。现在我每年只能培养一个博士生,因为没有经费,省里面也只给我一个指标。现在这个问题都解决了,博士生我可以多收几个,我有钱哪。其实培养博士生也不要很多钱,每年一万块钱的科研经费。”

隆平高科的上市显然令这些难题迎刃而解。袁隆平不得不承认是现实逼得他走上市场经济的道路。

从袁隆平命名的行星、袁隆平命名的学院,到隆平命名的股票,换个角度看,袁隆平现在更像个名利双收的明星。但这位70岁的老人对名利早已超脱。当有记者在上市首日告诉他隆平高科已超过40元、他的身家过亿时,袁隆平很清醒:“那是个空的,我没有这个钱,这个钱放在那里3年不能动的。”而对于外界不同声音,袁的想法很简单,只要杂交水稻能推广开,他任由评说。

几十年来整天忙着下地种稻子,经常要赤着脚的袁隆平却偏偏喜欢买皮鞋和摩托车,这也是他最奢侈的花费了。袁隆平有一套自己的“金钱哲学”———钱是要有的,你要生活就必须要有钱。但是钱要来得正当,钱是拿来用的,你有钱不用等于没有钱。另外你绝不能挥霍浪费,也不吝啬、小气,该用就用,不该用的不用。”

| 评论 |

|

|

京公网安备 11010202007233号

京公网安备 11010202007233号