在“绿色硅谷”杨凌,有这样一批杰出专家——他们勇于挑起农业科学发展的重担,不懈努力、不断创新,扎根西北、服务百姓,几十年如一日艰苦奋斗,用他们的汗水和业绩写就了报效祖国、献身科学的无悔人生。

“一天没看见小麦,我就觉得不踏实”

儿时缺衣少食的艰苦岁月,让王辉决定走研究农学这条路;几十年如一日田间地头的劳作,让王辉在这条路上走了这么远;永不止步的精神,让王辉屡攀科学高峰,在滚滚麦浪里走出了自己的金色人生。

作为地地道道的杨凌人,亲眼目睹了三年自然灾害时期乡亲们食不果腹,让儿时的王辉暗暗下定决心:一定要通过自己的努力,让乡亲们吃得饱、吃得好!正是这个简单的愿望,在王辉心田埋下了科研的种子。

高中毕业时,王辉以优异的成绩被西北农学院农学系录取;这既是他的梦想,也是他在农学路上走出的第一步。大学时的王辉,如饥似渴地学习。从小在田间长大的他,对庄稼的生长培育有了科学的认知,毕业后被分配到部队,后来又去了眉县农场,大学学习的知识在工作中得到了实践和验证。上世纪70年代,国内农学界的著名教授赵洪璋享有极高的声誉;王辉很幸运地被分配到赵洪璋教授身边做助手;赵教授既是王辉的恩师,也是王辉的“伯乐”。

在赵洪璋教授的指导下,王辉一边担负教学工作,一边从事着科学研究。刚开始做育种工作,经费紧张,人手不够,王辉并没有却步。人手不够就儿女、妻子一起帮忙,缺少工具就从家里拿。有一次女儿放学后来给他帮忙,不小心弄混了试验用的种子,一向和蔼的王辉大发雷霆。妻子是当地的数学老师,长期协助王辉工作,已经成了小麦育种半个行家,“家里人已经习惯了这种全家老小齐上阵的状态,他们知道我一心扑在育种上,也非常支持和理解我。”

目前,王辉和其科研团队已经主持选育了11个小麦新品种;这些品种的推广应用,显著提升了陕西省和黄淮麦区小麦生产水平。特别是“西农979”小麦新品种的选育,实现了优质与高产、冬性与早熟、多抗与广适的良好结合,被农业部推荐为国家优质小麦主推品种,成为继“小偃6号”之后30年来重振陕西小麦育种科研优势的品种;该品种已成为陕西关中和黄淮麦区的主栽品种,省内累计推广面积1800多万亩,为确保国家粮食安全、优化食用

粮品质结构和促进国民经济发展作出了重要贡献。

如今,已年过古稀的王辉依然奋战在小麦育种第一线,他说:“一天没看见小麦,我就觉得不踏实。虽然说已有的研究品种已经实现了很多突破,但是我总觉得通过进一步的研究,还会有更优质的品种,这是我一直走下去的动力。”

西瓜园艺专家的“甜蜜”人生

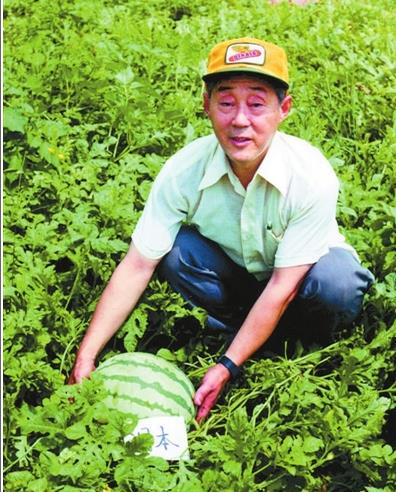

“向下扎根,向上结果”,这句看似朴实的话语是王鸣教授一生的座右铭。在科研的道路上,王鸣教授时时用这句话提醒自己,“只有根扎得深、扎得牢,果子才能长得大、长得甜。”

王鸣教授是西北农林科技大学的园艺专家。上世纪八十年代初,他注意到国产西瓜品种大多抗病性差、瓜果不甜,一些好的品种只能进口。“当时国外进口的种子价格,是国产种子的几十倍,对农民来说种植成本太高,普通老百姓也吃不到香甜的西瓜。既然他们能够培育出品质优良的瓜种,我们也可以!”

带着不服输的心态和一以贯之的韧劲,王鸣带着几名研究生,不声不响地开始了自己的西瓜育种之路。他首次综合采用多种现代育种方法与常规育种相结合,使其优点互补;此育种方法的创新,获得了国家发明专利并获得“中国专利发明创造金奖”。用此育种方法育成的西瓜新品种“西农8号”,其综合经济性状显著超过进口西瓜品种和同类品种,产量、品质、抗病性、耐重茬等均达到了更高水平,成为我国最有影响的西瓜新品种,国家有关部门曾要求加速推广。“西农8号”不仅在国内大范围推广,还走出国门,在东南亚国家广泛种植,带来了巨大的经济效益。

长期科研工作,让王鸣晚年患上了黄斑变性,左眼视力几乎为零。2006年,王鸣被授予“何梁何利科学与技术创新奖”,奖金20万元。有人告诉他国外有种药可以治疗他的病,但是得花费十几万元,王鸣婉拒了建议,将20万元奖金

全部捐出,分别在西北农林科技大学、青岛农业大学等多所高校设立奖学金,资助家庭贫困的大学生,还在子长县捐建“圣爱希望小学”。他说;“我年龄已经大了,还能为社会、为教育贡献一点余热就很满足了。”

黄土高原见证科学家夫妇的无悔人生

“何梁何利基金奖”,是国内规模最大、影响最广、最权威的社会力量设奖。在西北农林科技大学,有一对科学家夫妇双双获此殊荣,用不懈的努力和执着的追求,写就了坚韧不拔的科研人生。

李玉山和唐克丽同为南方人,从山东农学院毕业后,放弃了北京和南京优越的工作条件,响应中央“治黄”指示,来到杨凌,参与筹建农业生物研究所,在空白的水土保持研究领域拓荒。

“当时的杨凌条件很差,还是武功县的一个公社,几间平房就是我们农业生物所的科研基地。”唐克丽教授回忆说,“虽然条件很辛苦,但经过实地考察,真正深入地了解了黄土高原水土流失的现状、老百姓因为水土流失受的苦,我们就暗暗下定决心,一定要通过自己的努力改变这个状况。”

1956年,唐克丽参加了黄河中下游水土保持综合考

察。作为考察队里唯一的女队员,在历时一

年的考察中,足迹踏遍了五个省区,克服

了重重困难,获得极其珍贵的一手资料。与此同时,李玉山在沈阳参加预科学习,是国家派遣的留学前苏联的科研工作者,学习水土保持。虽然通讯不便,但“改变水土流失、扎根黄土高原”的共同愿望支撑着他们,再多的困难也要走下去。

经历十年文革的冲击,1982年,在丈夫李玉山的支持下,年过半百的唐克丽重新走上科研道路,应邀参加了国家重大攻关项目及中科院长期规划建议书的编写,同时积极投入到争取国家任务及有关基金课题的论证工作,并主持完成多个项目。唐克丽还主持组建土壤侵蚀研究室,并建设成为国家重点实验室,美国专家参观后赞不绝口:“唐教授的前瞻性思想,在于研究其他人尚未想到的问题,这也是美国需要学习的地方。”2001年,李玉山、唐克丽夫妇在西农资环学院设立了“李唐奖学金”。唐克丽教授说:“我盼望着这些青年人才能凝聚成强大的集体力量,去攀登世界高峰。”

| 评论 |

|

|

京公网安备 11010202007233号

京公网安备 11010202007233号