书上看到过,电视上看到过,但现实生活中,还真没看到过!“第一次看,太好看了!”无论是小记者还是家长,在看完皮影戏之后,都发出了这样的感叹。就在日前,本报特邀海宁皮影戏艺术团来杭为小记者们专场演出《小猫钓鱼》、《鸡斗》和《闹龙宫》等经典节目,精彩的表演让大家惊艳不已。尤其是采访的重头戏部分,小记者们走进后台参观并采访艺术家们,了解更多皮影戏的历史渊源、制作工艺、表演方式和发展现状等,大家连呼过瘾、收获很大。

★老记有话说

要想文章出彩与众不同

思维再新点胆子再大点

这次采访有点特殊,先看一场古老的皮影戏,这对孩子们来说,需要有一定的把控能力,但小记者们没有忘记自己的任务,在看演出过程中,观察非常仔细。《鸡斗》这出皮影戏,惟妙惟肖。现代实验小学的黄信钧事后在文章中是这样描述的:“我发现两只公鸡脖子后面的毛都一根一根直直地竖了起来,仿佛是两只真的鸡在打架。”安吉路实验学校的甘焯元同学在《闹龙宫》里则发现了一个重要环节:“我第一次看到了背景切换。我发现它的景最多,也最为复杂,但也最精彩。令我印象最深,整部剧目足有七分钟之久。”这些细节的描述,特别是最后的“七分钟之久”的数据,说明小记者在看演出时的观察是非常仔细的。采荷一小张熙湲观察到的问题也十分独特,那就是为什么皮影投影到幕布上的影子是彩色的?带着疑问,她在后台用“手摸”、“嘴问”,搞清了缘由,为大家解了谜。

这说明观察和采访到位,文章写起来就生动,也有看头。

采访的重头在提问,好的提出往往是文章的好主题。在现场,我注意到金成外国语小学周骏捷同学“是谁发明了皮影戏”的提问不错,这个问题让大家都知道了原来是一个皇帝“发明”了皮影戏的传说。明镜小学的雷一诺专程从建德赶来,在采访现场举手提问时不弃不舍,在最后一刻终于取得了“提问权”。她的提问也很精彩,让大家了解了皮影戏道具背后的故事。而采荷一小楼天祺所领悟的“采访准备、观察发现、用心思考”三点采访之道,也值得推崇的。台前幕后的采访,除了领略传统文化外,大家还从中悟出了“台上一分钟,台下十年功”、“团队的力量”等道理,这也算是意外收获吧。

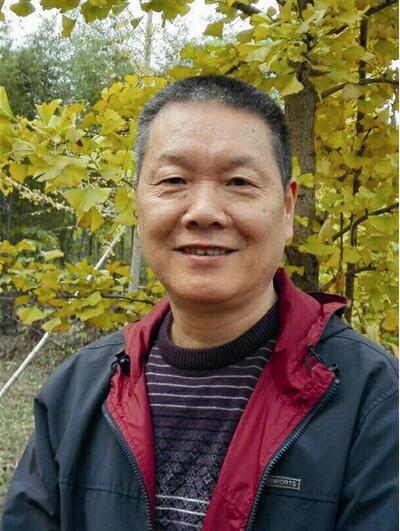

最后我想说,小记者们以后在采访时思维不妨再打开些,胆子再大点。比如,这次来参加演出的张坤荣爷爷,今年已76岁,他可是皮影戏国家级非遗传承人。如果哪位小记者能对他做一个人物采访,或许所写的文章就会鹤立鸡群,与众不同。

| 评论 |

|

|

京公网安备 11010202007233号

京公网安备 11010202007233号